le mythe de la neutralité

- Vivien Philizot

_______________________________

Fig. 1. Adrian Frutiger, Expérience de superposition, 2001

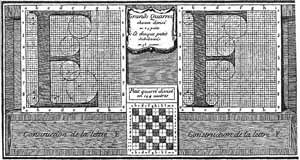

Fig. 2. Louis Simoneau, La construction du Romain

du Roi, vers 1693

Dans le cadre de ses nombreuses recherches sur le dessin de caractères, Adrian Frutiger, un des typographes contemporains les plus productifs, réalise dans les années 1970 une expérience particulièrement intéressante. Il superpose huit caractères romains d’époques différentes parmi les plus utilisés (Garamond, Baskerville, Bodoni, Excelsior, Times, Palatino, Optima et Helvetica) de manière à obtenir une forme commune à l’ensemble des caractères, exempte de tout élément particulier propre au dessin de chaque lettre (fig. 1). En dégageant cette silhouette, Frutiger cherche à mettre en évidence une structure invariante sur laquelle se grefferaient les propriétés stylistiques propres à chaque époque. Il détaille ainsi le fruit de ses recherches dans une série d’articles parus dans la Revue suisse de l’imprimerie et repris en 1989 dans un tirage à part intitulé L’Histoire des antiques :

La lecture est un processus complexe qui pourrait être décrit de la façon suivante : le lecteur a, incrustée dans son subconscient, une sorte de matrice de la forme de chaque lettre de l’alphabet. Quand il lit, la lettre perçue balaie les matrices, est comparée avec la silhouette correspondante ; est acceptée sans frottement si le signe est similaire, avec résistance si la forme diffère trop. Par la lecture quotidienne, les matrices se consolident inlassablement et obtiennent un contour précis qui s’inscrit dans les profondeurs du subconscient. Ce sont les écritures classiques qui, en tout premier lieu, ont formé ces matrices ; depuis peu, les Antiques [1] se sont incrustées dans le même schéma. La comparaison avec l’habillement peut être à nouveau appliquée. A l’intérieur, il y a le corps dur, la charpente ou la partie nette de la matrice, autour, il y a le tissu drapé selon le style ou la mode [2].

On pourrait voir dans cette charpente un produit de l’histoire du caractère typographique occidental, une synthèse, modèle idéal, primitif et universel, stylistiquement neutre. Se posent alors deux types de questions. D’une part, sur la nature même de cette forme élémentaire, et d’autre part, sur son rôle dans l’histoire de la création. Cette matrice est-elle véritablement un produit de l’histoire de la typographie occidentale ? Est-il possible de distinguer de cette manière le style de la structure ? Existe-t-il par ailleurs un type de caractère standard, neutre, dont la forme – degré zéro de la typographie – s’approcherait de la matrice nette dont parle Frutiger ? Il s’agit aussi de comprendre comment ce modèle idéal a pu influencer la création typographique, comment les créateurs de caractères, au cours de l’histoire ont pu imaginer ce type de forme minimale, préférant tantôt s’en approcher le plus possible en dépouillant le caractère de ses éléments contingents, tantôt s’en éloigner en franchissant la frontière ténue entre lisible et visible.

L’enjeu de cette étude est d’analyser la manière dont nous percevons cette matrice, et d’identifier le mythe dont elle fait l’objet à travers le discours sur la neutralité du signe typographique dans la production contemporaine. Dans un premier temps, il va s’agir de comprendre le processus de rationalisation à l’œuvre des débuts de l’imprimerie jusqu’à l’apparition de certaines formes typographiques contemporaines – Helvetica, Univers – et d’étudier de plus près une tradition typographique qui semble s’être construite dans une progressive élimination des traces de sa propre histoire.

Un bref éclairage historique sur la standardisation typographique

La typographie des débuts de l’imprimerie, au service d’un « art d’écrire artificiellement » [3], consiste à fixer dans le plomb les lettres manuscrites en usage (Textura à Mayence pour Gutenberg, puis écriture humaniste à Venise pour Jenson), afin de reproduire mécaniquement une forme cursive plus déterminée par les habitudes de lecture que par un ductus désormais inutile. Un siècle et demi plus tard, ce facteur, associé à la volonté de normalisation et de « standardisation » des publications royales mise en œuvre par Richelieu [4], contribue à l’abandon par la commission Jaugeau, dans les gravures sur cuivre exécutées peu avant 1693, de toute référence à l’écriture manuscrite, au profit de formes géométriquement construites. Le caractère dessiné par Grandjean d’après ces gravures représente certainement un des premiers essais de normalisation des formes typographiques [5] (fig. 2). C’est avec Firmin Didot, au tout début du XIXe siècle, que se poursuit ce travail de rationalisation. Construit plutôt que dessiné, le Didot condense toutes les propriétés constitutives de l’architecture néoclassique. Rigueur, linéarité, l’axe de la lettre est droit et les tracés de construction orthogonaux. Les congés, éléments courbes de liaison entre les verticales et les horizontales, sont supprimés pour laisser la place à des angles droits. Ces derniers attributs disparaissent finalement avec les premiers caractères sans empattements du XIXe siècle, au moment où le développement de la publicité lié à l’essor économique européen consécutif de la révolution industrielle favorise la création de caractères radicalement différents, destinés à être vus plus qu’à être lus. Enfin, cette distinction capitale entre le voir et le lire trouve un siècle plus tard son prolongement direct dans les productions des avant-gardes, qui n’auront plus aucun complexe à s’affranchir de la tradition typographique dont elles vont tout faire pour s’extraire.

Cet aperçu très rapide de la progressive normalisation du signe typographique permet de jeter quelques bases pour comprendre le développement de l’idée de neutralité au XXe siècle. Le neutre naît d’un rejet. La rationalisation progressive est autant l’objet d’une recherche délibérée que le produit d’un contexte de création typographique qui se radicalise au début du XXe siècle, et qui ne peut s’appréhender à partir de cette époque sans prendre en compte toute la tradition représentée par les productions du siècle précédent auxquelles il s’oppose et contre lesquelles il se construit. Ces deux points convergents, à savoir l’abandon progressif des propriétés cursives de la lettre et le mécanisme de réaction des avant-gardes envers la tradition de la belle forme, se conjuguent à un troisième et dernier facteur.

Le début du siècle voit se développer en Europe des associations d’artistes et d’industriels se proposant de résoudre les problèmes posés par le design d’objets fabriqués en série. A ces questions, le second Bauhaus, celui de Dessau, répond par une subordination de la forme à la fonction, sacrifiant le décoratif au fonctionnel, tout en satisfaisant à de réelles exigences esthétiques. Les typographes-ingénieurs du second Bauhaus, en s’inscrivant dans cette démarche et dégagés de l’influence expressionniste du Bauhaus de Weimar, vont ainsi produire des caractères qui rempliront toutes les conditions d’accès du signe à une certaine forme de neutralité.

En rejoignant un champ artistique qui a trouvé son autonomie et sa définition au XIXe siècle, la typographie devient, avec les avant-gardes, un lieu d’expérimentation dont les productions ne sont plus justifiables d’une seule analyse formelle ou historique. Le cas de Bayer traduit cette posture sous forme de paradigme, exemplifiant à merveille la très forte corrélation entre une matrice produite par un contexte historique, qui contribue, du moins sous forme de projet, d’utopie, et donc de vision du monde, à produire ce contexte. La standardisation du signe typographique s’accentue alors à l’extrême.

[1] Antique est un terme qui, en référence aux écritures lapidaires grecques, désigne les caractères sans empattements dans la classification de Francis Thibaudeau de 1921.

[2] A. Frutiger, « L’Histoire des Antiques », série d’articles parue dans la Revue suisse de l’imprimerie et reprise en tirage à part à l’enseigne de l’Ecole romande des arts graphiques, Lausanne, et société Linotype France, 1989.

[3] « Ars artificialiter scribendi », selon une formule des années 1440, attribuée à Procope Waldfoghel, et reprise par R. Jubert dans Graphisme, typographie, histoire, Flammarion, 2005, p. 38.

[4] Richelieu crée l’Imprimerie Nationale en 1640, alors installée au Louvre.

[5] Il conviendrait ici d’analyser de manière diachronique les nombreux « chantiers typographiques » et leurs rapports avec les différents pouvoirs en place, de François Ier, à l’origine des caractères grecs de Garamond, à l’imprimerie impériale de Napoléon, pour pleinement comprendre les effets de canonisation des différentes graphies candidates à la postérité.