Résumé

Cet article donne un bref aperçu du genre spécifique des « portraits de pays » (tels que définis par David Martens et Anne Reverseau) dans la littérature jeunesse hongroise illustrée par des photos. Cet aperçu historique montre les changements qui se sont produits dans le statut de l'image, utilisée comme fond d'illustration de l'histoire au début du XXe siècle, jusqu'à sa réutilisation et sa modification constantes dans la culture contemporaine du remix. Même si ce qui semble constant et inchangé est le rôle éducatif assigné à l'image photographique, sa valeur documentaire est particulièrement appropriée pour diffuser des connaissances sur les spécificités et le patrimoine culturels. Bien que ce genre spécifique de « portraits de pays » démontre également que l'assemblage icono-textuel est toujours subordonné au message idéologique caché de son époque.

Mots-clés : portrait de ville, Budapest, revue Pajtás, culture remix, post-photographie, voyage, site touristique, parabole idéologique, relation texte-image

Abstract

This paper gives a short overview of the specific genre of “country portraits” (as defiened by David Martens and Anne Reverseau) in Hungarian photoillustrated youth literature. This historical oriented overview shows the changes that occurred in the status of the image, employed as illustrative background for the story in the beginning of the 20th century to its constant reuse and modification in contemporary remix culture. Even though what seems constant and unchanged is the educational role assigned to the photographic image, its documentary value is particularly appropriate to diffuse knowledge on cultural specificities and heritage. Although this specific genre of “country portraits” demonstrate as well that the icono-textual assemblage is always subordinated to the hidden ideological message of its time.

Keywords: City portrait, Budapest, journal Pajtás, remix culture, post-photography, travel, touristic site, ideological parable, text-picture relation

Selon les recherches menées le nombre d’ouvrages entrant dans la catégorie des portraits de pays pour la jeunesse est très restreint dans la littérature hongroise. Aucun éditeur ne s’est spécialisé dans la publication d’ouvrages photolittéraires pour les enfants et nous ne trouvons pas non plus de collection comprenant des photographies dites « humanistes » qui dans le climat d’après-guerre avaient pour objectif de montrer aux enfants l’unité de l’être humain au-delà des frontières et des diversités apparentes [1].

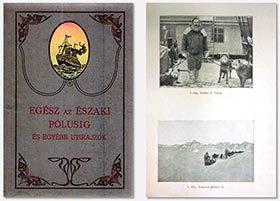

Les premiers ouvrages pouvant toutefois entrer dans cette catégorie datent du début du XXe siècle et prennent la forme de récits de voyages illustrés par les clichés pris par des voyageurs photographes. Ces livres sont similaires aux récits de voyages pour adulte, mais le texte destiné au jeune public met l’accent sur les aventures et les descriptions pittoresques des voyages. Dans ces ouvrages, les photographies sont complétées par des dessins, ces derniers illustrent les scènes d’action, tandis que les premières servent à placer l’intrigue dans un décor exotique et à montrer le paysage de terres lointaines si distinctes de celui du lecteur qu’il aurait du mal à l’imaginer (fig. 1).

Nous y retrouvons le souci de sensibiliser les jeunes lecteurs aux autres cultures et autres langues et l’objectif de favoriser la reconnaissance de la diversité. Les récits prennent souvent la forme d’un journal de bord d’un voyage selon la tradition du Tour en Europe. Dans certains livres le mot « image » apparaît dans le titre comme « Images de Sibérie » de Géza Földes [2] ou « Du Sud de l’Europe – images géographiques et ethnographiques » d’István Hanusz [3]. Toutefois la désignation « image d’un pays ou d’une région » renvoie plus à la description minutieuse qu’à l’insertion d’images réelles.

Le secrétaire d’Etat du Ministère de l’éducation, Imre Neményi, qui est l’introducteur et l’organisateur des bibliothèques d’école en Hongrie, fait paraître un livre sur la littérature jeunesse en 1902 [4] dans lequel il soutient l’idée que la fonction première des ouvrages jeunesse est leur rôle pédagogique. Il consacre un chapitre entier sur l’utilité de l’image et valorise sa fonction illustrative et démonstrative qui devrait « éclairer le texte, pour en quelque sorte l’expliquer et créer une ambiance » [5]. Il ne mentionne pas l’illustration par la photographie pourtant cette dernière pourrait satisfaire la visée pédagogique grâce à sa fonction référentielle et dénotative, il déplore plutôt le manque de peintres qui mettraient leur talent au service de l’illustration des ouvrages. Il critique également la pratique – qui selon Neményi est assez courante au tournant du siècle – d’utiliser des illustrations provenant de livres étrangers sans chercher à faire coïncider le texte avec les images.

Du point de vue historique, 1945 fut une date charnière dans l’histoire des maisons d’édition en Hongrie [6]. La Deuxième Guerre mondiale et le fait que la Hongrie sorte vaincue de la guerre et soit rattachée au bloc soviétique, changent la palette des publications. Les maisons d’édition comme Atheaneum, ou Singer et Wolfner qui dirigeaient des collections destinées à la jeunesse dans lesquelles parurent les ouvrages précédemment mentionnés ont été réquisitionnées par l’Etat. Tout le secteur de l’édition et de l’imprimerie fut centralisé et fortement censuré.

En 1948 fut créé l’Ifjúsági Könyvkiadó (maison d’édition pour la jeunesse) en Transylvanie et en 1950 la maison d’édition Móra Ferenc à Budapest, spécialisée dans la littérature destinée à la jeunesse [7]. De cette période entre 1945 et 1989 je n’ai pas trouvé de livres illustrés par la photographie qui entrerait dans la catégorie de portraits de pays [8]. De cette période date une revue destinée à la jeunesse où l’utilisation de la photographie va devenir emblématique, il s’agit de la revue Pajtás [9] (Camarade), l’organe central de l’association des pionniers hongrois pour instruire et éduquer les enfants suivant l’idéologie communiste. La revue est illustrée de dessins jusqu’en 1964, année au cours de laquelle elle connaît un tournant radical avec le recours à l’illustration photographique. Parmi les thèmes récurrents on trouve des comptes-rendus d’évènements sportifs, de camps des pionniers, de rencontres amicales dans d’autres pays et plus rarement des comptes-rendus de voyages qui sont souvent une combinaison de reportages, de portrait de ville ou de région. Dans le corpus étudié [10] réapparait périodiquement le genre du portrait de pays, sous forme de série d’une ou deux pages, présentant quelques images, un texte, combiné ou non avec des dessins. L’histoire est le plus souvent relatée à la première personne du singulier sans qu’aucune précision ne soit donnée sur l’identité du narrateur. L’utilisation de la première personne du singulier procure un effet de véracité, comme s’il s’agissait d’une histoire vécue et facilite l’entrée dans l’histoire et l’identification du lecteur avec le narrateur.

[1] Ainsi en France en 1948, Paul Faucher initie la collection « Enfants de la Terre » aux Albums du Père Castor, tandis que chez Nathan entre 1952 et 1975 paraît la collection « Enfants du Monde » avec pour la majorité des photographies de Dominique Darbois. Voir Laurence Le Guen, « Abolir les frontières en littérature jeunesse : la tentative des albums photographiques des années 1950 à travers l’exemple d’Horoldamba le petit Mongol », Strenæ, n° 11, 2016 (en ligne. Consulté le 26 juillet 2022). Je remercie Biró Dániel, l’auteur de la base des données hongroise Elbida Projekt (en ligne. Consulté le 26 juillet 2022) recensant les ouvrages anciens de littérature de voyage, pour son aide dans la recherche de portraits de pays photolittéraire pour la jeunesse.

[2] Géza Földes, Szibériai képek [Images de Sibérie], Budapest, Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai Részvénytársaság), 1904.

[3] István Hanusz, Déleurópából föld – és néprajzi képek [Du Sud de l’Europe – images géographiques et ethnographiques], Pozsony, Budapest, Stampfel, 1896.

[4] Imre Neményi, Ifjúsági könyvtárak és ifjúsági olvasmányok a nevelés szolgálatában [Bibliothèques jeunesse et lectures jeunesse au service de l’éducation], Budapest, Lampert Róbert, 1902.

[5] Ibid. p. 288.

[6] György Kókay, A könyvkereskedelem Magyarországon [Le secteur du livre en Hongrie], Budapest, Balassi K., 1997 (en ligne. Consulté le 26 juillet 2022).

[7] Ibid., p. 89. Voir également la page d’introduction de l’éditeur (en ligne. Consulté le 26 juillet 2022).

[8] Il faut noter que dans aucun des deux maisons d’édition l’utilisation de la photo comme illustration n’était promue à l’encontre de la peinture et le graphisme. Ces deux derniers étaient d’autant plus favorisés car il s’agissait d’une échappatoire pour les peintres de l’Ecole d’Europe, dont l’art abstrait était méprisé par le parti communiste, car signe du goût de la bourgeoisie et de la détérioration des valeurs occidentales.

[9] La revue parue de 1946 jusqu’au changement de régime en 1989.

[10] Dans les années 1970 un changement de profil s’opère dans l’édition de la revue, les pages en noir et blanc donnent progressivement place aux pages en couleur et cette série de portraits de pays idéologique ne figurent plus dans les numéros suivants.