Les instruments moralisés chez Jean Gerson :

des images polyvalentes au service d’une

pédagogie spirituelle

- Isabelle Fabre

_______________________________

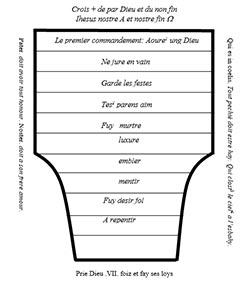

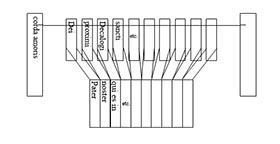

Fig. 1. Psaltérion décacorde latin

Fig. 2. Psaltérion décacorde français

Le psaltérion à dix cordes : dire la Loi

Le glissement du Décalogue au psaltérion (figs. 1 et 2) n’a rien de surprenant : le rapprochement est traditionnel, comme peut l’être l’association avec la figure royale, familière grâce à David, dont l’attribut est souvent l’instrument à dix cordes traduit en latin par le mot psalterium (cf. la citation en exergue du Ps. 143 [14]). Ainsi, à chaque corde du psaltérion correspond l’un des Commandements, tels que pouvait les comprendre un chrétien du XVe siècle, au prix de quelques adaptations (le respect du shabbat transformé en observance des fêtes religieuses). Chacun à sa manière, avec un surcroît de détails en latin, une formulation minimale – presque métrique – en français, les deux psaltérions déclinent l’impératif divin en dix sons successifs dont l’harmonie est assimilée au Christ, alpha et oméga qui accomplit la Loi. En quoi l’image est-elle susceptible de « plaire par sa nouveauté » ? Examinons son mode de lecture à partir du modèle latin, de loin le plus développé.

La figure se lit de haut en bas, conformément à la structure de l’instrument, qui émet les sons dans sa partie haute : on part de la corde la plus longue, autrement dit du son le plus grave, et on parcourt l’échelle en descendant vers les aigus, au niveau le plus étroit de la caisse. L’image ne se veut pas réaliste, mais on saisit son intention : les trois premiers commandements, qui situent l’homme dans son rapport à Dieu, sont situés comme le veut leur gravitas ou ponderositas dans la partie supérieure ; les commandements relatifs au prochain occupent quant à eux la partie inférieure. Dieu et le prochain, amor Dei et amor proximi : cette double orientation, précisée dans la partie gauche du cadre de l’image, structure celle-ci selon un axe longitudinal. De ses deux mains, le musicien chrétien doit faire vibrer les cordes sans négliger les unes ou les autres, en mettant en pratique la règle d’or évangélique, source directe de cet amor duplus : « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même » [15]. La formule récapitule et englobe, comme en une harmonie supérieure, l’intégralité des rapports musicaux dont est constituée la Loi. Chaque commandement suppose la mise en relation de ces deux polarités – le sujet et Dieu, le sujet et son prochain – par un lien invisible, une tension spirituelle correspondant à la tension imprimée à la corde afin qu’elle entre en vibration : telle est la fonction de « l’amour fervent », de « l’ardeur de la charité » exprimée par le terme zelus qui scande l’énumération prescriptive.

Mais l’image se prête aussi à une lecture verticale, au moyen d’une coupe perpendiculaire divisant la longueur de chaque corde en deux parties égales. D’un point de vue harmonique, on obtient la proportion 2/1, consonne parfaite qu’est par définition l’octave ou diapason. Voilà qui nous oriente vers une distinction plus importante : bien qu’assimilable à un unisson, l’octave n’en est pas moins constituée de deux sons distincts, qu’on pourrait dire jumeaux. De la même manière, le zelus qui oriente vers le bien ne va pas sans son contra qu’est l’inclination vers le mal ; les deux sont en tension l’un par rapport à l’autre et se superposent point par point. L’opposition se reproduit ainsi de corde en corde et nous met sur la voie d’une lecture tropologique complexe ; c’est l’allégorie du combat spirituel qui s’esquisse discrètement : aux vertus implicitement alignées dans la partie gauche de l’image et déclinées par le zelus répété s’opposent ainsi les vices rangés à droite (le contra et ses équivalents successifs). A qui appartient la victoire ? L’image se dote de profondeur pour mieux servir le sens spirituel. Sur les bords de la caisse de résonance que suggère l’encadrement textuel, on entrevoit une nouvelle strate de signification. Elle nous vient du Notre Père, dont l’invocation initiale apparaît découpée en trois segments (Pater / noster / qui es in celis) bordant les côtés à gauche puis à droite, tandis que les sept « pétitions » qui suivent sont rassemblées sur le bord inférieur en une formulation synthétique (zelus legis Dei pro qua Deum septem petit). On a donc au total dix syntagmes qui viennent se superposer aux dix cordes du psaltérion.

Mais le sens n’est pas épuisé et la lecture s’approfondit encore lorsqu’on s’avise que les trois premiers éléments de la prière font à leur tour l’objet d’une glose : au mot Pater correspond l’amour de Dieu, à noster l’amour du prochain, à qui es in celis (dans la partie droite du cadre) la haine du péché qui interdit l’accès au paradis. L’ensemble forme une version tropée du Notre Père et relève d’une technique de composition courante, reposant sur des phrases empruntées, à l’origine avec leur mélodie, à d’autres chants liturgiques et intercalées entre les versets de l’oraison dominicale. Ces tropes, construites de la même manière que les tropes liturgiques, ne sont pas rares dans les manuscrits des XIIe et XIIIe siècles [16]. La version qu’en donne Gerson prend la forme d’un petit poème, plus nettement structuré en français qu’en latin, au nombre de syllabes plus ou moins régulier (d’abord six, puis sept ou huit selon la scansion adoptée) et doté de rimes sur deux timbres (en -our et -i). L’intention mnémotechnique, indissociable de la composition des tropes, est manifeste ; elle fait écho aux nombreux distiques dont Gerson aime à parsemer ses traités et sermons afin de mieux faire apparaître sa structure et d’en valoriser la portée [17]. Dès lors, l’image déborde d’elle-même et ouvre en son cœur invisible sur la figure du Crucifié, « loi nouvelle » pour le chrétien [18], restaurateur par sa Passion de l’instrument désaccordé par le péché qu’est le cœur de l’homme. C’est le Christ dont le corps reconstitue l’authentique psaltérion, c’est-à-dire le psaltérion traditionnellement associé à la cithare (cf. Ps. 150, 3), instrument plus « pénitentiel », symbole de souffrance rédemptrice. D’où la mutation que subit l’image, investie par ces multiples strates de sens superposées d’une vraie cohérence argumentative. C’est un discours christologique qui se fait entendre, en même temps qu’une exhortation adressée à chacun : dans le cœur symboliquement dessiné par les deux figures complémentaires du psaltérion et de la cithare s’offre à la lecture visuelle comme à celle de la raison un itinéraire vers Dieu par la voie de l’amour. Gerson figurera musicalement cette « voix » matricielle par une autre image d’instrument, celle du monocorde (fig. 3 [19]), dont l’unique corda amoris produit autant de sons qu’il est de nuances à l’amour et d’objets de l’amour. L’image fait partie d’un ensemble plus vaste ; elle se déploie et s’articule à d’autres images sur le fond d’une métaphysique qui se dit en termes musicaux, et qu’il faut donc « entendre » au préalable si l’on veut en percevoir la cohérence.

[14] Ps. 143, 9-10 : « Dieu, je chanterai pour toi un chant nouveau ; sur le psaltérion à dix cordes je jouerai pour toi qui donnes le salut aux rois ».

[15] Matth. 22, 37-39.

[16] Voir B. Stäblein, « Pater noster-Tropen », dans Festschrift Ferdinand Haberl zum 70. Geburtstag : Sacerdos et cantus gregoriani magister, éd. Fr.- A. Stein, Regensburg, 1977, pp. 247-278.

[17] Voir en particulier le duplex metrum qui accompagne systématiquement la gamme mystique dans la théorie du Canticordum : « A sit amor gaudens, spes E, compassio Iota, / O timet Uque dolens odit, et ista notes » (Tract. cant., II, 3, 9, p. 424), ainsi que le quatrain du sermon Ad Deum vadit : « A Dieu s’en va et a mort amere / Jhesus veant sa doulce mere / Si devons bien par penitence / De ce deuil avoir remembrance » (éd. Glorieux, t. 7*, n° 341, p. 449 et passim).

[18] Thème paulinien : cf. Rom. 6-8.

[19] Contrairement au psaltérion et à l’échiquier, le monocorde n’est pas figuré dans les manuscrits. Seul le texte est disposé sur la page selon la structure de l’instrument.

![]()